| top | お問い合わせ|研究資料03

■概要

■合併特例法の一部改正

■合併の手続

■議員の定数・在任特例

昭和40年法律第6号

市町村行政の広域化の要請に対処し、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資することを目的とする。

合併をしようとする市町村は、合併の是非を含め、市町村建設計画の作成やその他合併に関する協議を行うための協議会を設置する。

合併協議会の会長及び委員は、関係市町村の議会の議員、長、その他の職員、学識経験者の中から選任する。

有権者の50分の1以上の者の署名をもって、市町村長に対して、合併協議会の設置の請求を行うことができる。

全ての関係市町村で同一内容の請求が行われた場合には、全ての関係市町村長は、合併協議会設置協議について、議会にその意見を付して付議しなければならない。

合併市町村がハード・ソフト両面の施策を総合的かつ効果的に推進するため、合併市町村、都道府県が実施する事業等を内容とする計画を作成する。

また、合併市町村は、あらかじめ都道府県知事に協議し、議会の議決を経て、計画を変更することができる。

平成17年3月31日までに、合併する場合に限り、市制施行のための人口に関する要件は、4万以上とする。

なお、市の全域を含む区域をもって平成17年3月31日までに行われる新設合併にあっては、市制施行のための要件をいずれか備えていない場合でも備えているものとみなす。

合併前の関係市町村の協議により、旧市町村の区域ごとに、合併市町村の長の諮問により審議又は必要な事項につき意見を述べる審議会(地域審議会)を置くことができる。

(1)新設合併の場合

① 定数特例を活用する場合(設置選挙を実施)

合併市町村の議員定数の2倍まで定数増(最初の任期)

② 在任特例を活用する場合

合併前の議員が2年までの期間在任が可能

(2)編入合併の場合

① 定数特例を活用する場合(増員選挙を実施)

増員選挙及び次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能

定数増:(編入先の旧定数)×(被編入の旧人口)/(編入先の旧人口)

増員選挙による任期:編入先の市町村の議員の残任期間

② 在任特例を活用する場合

編入先の議員の任期まで在任が可能

さらに次の一般選挙による議員の任期まで定数増が可能

関係市町村の議会の議員のうち、合併がなければ退職年金の在職期間の要件(在職12年以上)を満たすこととなる者は、当該要件を満たしているとみなす。

選挙による委員は、一定数以内、一定期間に限り、引き続き在任することができる。

一般職の職員が引き続き職員の身分を保有するようにし、また公正に取り扱わなければならない。

合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3年度に限り、不均一の課税を行うことができる。

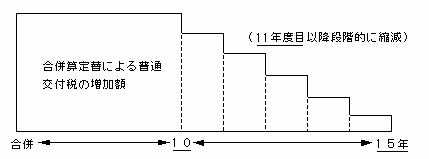

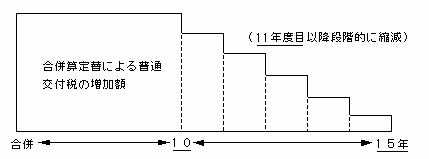

合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度について、合併前の合算額を下らないように算定し、その後5年度については段階的に増加額を縮減する。

(1) 市町村建設計画に基づく次の事業又は基金の積立てで特に必要と認められるものは、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政需要額に算入する。

① 一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備事業等

② 地域住民の連帯の強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積立て

(2) 「市町村建設計画」を達成するための事業に要する経費に充当する地方債について特別の配慮をする。

災害等に対する国の財政援助につき、合併市町村が不利益とならないようにする。

一定期間に限り、従前の選挙区によるか、または合併市町村が従前に属していた郡市の区域を合わせて一選挙区を設けることができる。

(1) 国の役割

① 都道府県及び市町村の自主的合併に関する助言、情報の提供等を実施

② 合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置

(2) 都道府県の責務

① 市町村の自主的合併に関する助言、情報の提供等を実施

② 市町村の求めに応じた市町村相互間の必要な調整

③ 市町村建設計画の達成のための事業の実施その他の必要な措置

都道府県知事が公益上必要と認める場合に、関係市町村に対し合併協議会の設置の勧告をする場合には、あらかじめ関係市町村の意見を聴くとともに、勧告した場合には、その旨を公表しなければならない。

[参考]過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)(平成12年法律第15号)

上の合併特例(平成12年4月1日から平成22年3月31日まで)

過疎地域の市町村を含む合併があった場合には、合併市町村が過疎地域に該当しない場合であっても、合併市町村のうち、旧過疎地域のみを過疎地域とみなして、過疎法上の措置をすべて適用する。

合併特例法の一部改正

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(地方分権一括法)

における市町村の合併の特例に関する法律(合併特例法)改正の主な内容

(平成11年7月16日公布・原則として同日施行)

合併特例法:平成17年3月31日までの時限法

全ての関係市町村で同一内容の直接請求が行われた場合には、各市町村長に対し合併協議会設置協議について議会への付議を義務付け

知事が公益上必要と認める場合に関係市町村に合併協議会の設置の勧告をする場合には、関係市町村の意見を聴き、勧告したことを公表

合併から10か年度(従来の2倍)は合併しなかった場合の普通交付税を全額保障。その後5年度間で激変緩和

市町村建設計画に基づく次の事業で特に必要と認められるものは、10か年度に限り、地方債を充当でき、元利償還金の一部は、基準財政需要額に算入

① 一体性の速やかな確立・均衡のある発展のための公共的施設の整備事業等

② 地域住民の連帯の強化・旧市町村の区域の地域振興等のための基金の積立て

合併前の関係市町村の協議により、旧市町村の区域ごとに、新市町村長の諮問により審議又は意見を述べる審議会(地域審議会)を置くことが可能

合併がなければ議員共済年金の受給資格(在職12年以上)を満たした者に年金受給資格を付与

市と市、市と町村の新設合併で要件を備えない場合でも市となることが可能

- 国は、都道府県に対し必要な助言、情報提供その他の措置

- 国は、合併市町村の建設に資するため必要な財政上の措置その他の措置

- 都道府県は、市町村建設計画の達成のための事業の実施その他の必要な措置

- 合併協議会の会長の学識経験者からの選任が可能

- 合併後の市町村建設計画の変更手続の法定